临床研究云平台

脑小血管病(cerebral small vessel disease)是近年来备受关注的热点领域,脑白质疏松(leukoaraiosis,LA)是脑小血管病特异性影像学表现之一。近年来研究取得一定进展,但对其影像改变、临床表现和预后仍认识不足,迫切需要进一步研究。脑白质疏松症多中心登记研究旨在建立大样本的脑白质疏松临床队列,对其危险因素、临床表现进行系统观察,并完成5年以上预后随访研究,建立脑白质疏松患者的预后预测模型。

1、项目介绍:

脑小血管病(cerebral small vessel disease)是近年来备受关注的热点领域,其中以年龄和高血压相关脑小血管病以及淀粉样变脑小血管病是最常见的类型。临床表现相对复杂,患者可以出现急性症状,如急性腔隙性脑梗死或出血,也可表现为认知功能障碍、步态障碍、情绪障碍或排尿障碍等慢性症状,往往最终表现为全面日常生活能力下降而导致残疾。

脑小血管病的特异性影像学表现包括:脑白质疏松(leukoaraiosis,LA)也称脑白质高信号(white matter hyperintense,WMH),腔隙(lacunes)与腔隙性卒中,微出血(microbleeds)和扩大的血管周围间隙(dilated perivascular space,dPVS)。由于上述头颅影像改变的患者临床差异显著,这一差异造成了脑小血管病患者临床诊断和治疗的混乱,不同临床表型和预后的关系成为亟待解决的重要问题。

为解决上述问题,需要建立脑小血管病临床队列,对其进行预后的系统研究,进而分析寻找与脑小血管病患者临床预后相关性最大的影响因素。由于从临床表型入手困难,从影像学入手相对可行,但迄今为止国际上仅有SPS3、LADIS等少数研究,国内亦刚刚起步。本研究旨在从最常见的脑小血管病影像学表现脑白质疏松入手,建立大样本的脑白质疏松临床队列,对其危险因素、临床表现进行系统观察,并完成5年以上预后随访研究,建立脑白质疏松患者的预后预测模型。

研究目的:

建立脑白质疏松临床队列,系统研究脑白质疏松患者临床表型,5年预后及其影响因素。

2、项目负责人:唐北沙

3、组织机构

(1)项目委员会

(2)专家委员会

(3)质量控制委员会

(4)生物样本审查委员会

4、主要研究中心

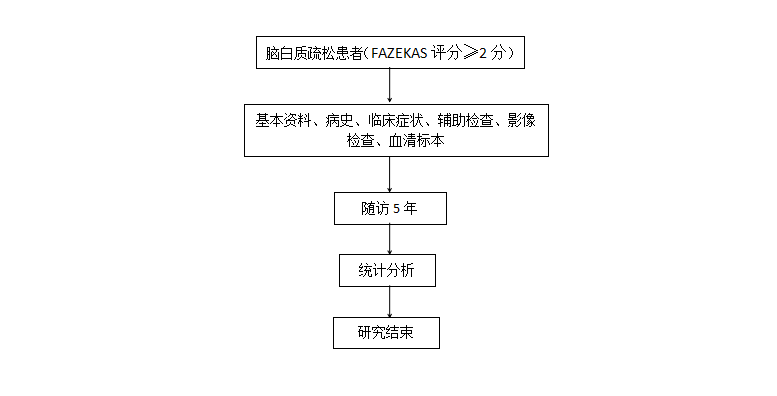

5、临床研究流程

6、临床研究内容

(1)筛选10余家不同地区优势医院,建立脑白质疏松信息登记平台,功能影像平台;完成多中心队列研究的各种前期准备工作(伦理、研究手册、样本和资料信息化管理等)。

(2)对各分中心的研究骨干进行统一规范化培训,培训入组的纳入及排除标准、严格统一的收集资料流程和项目内容、标本的采集及保存方法、生物标记物的检测流程、试剂的要求、实验室的环境要求、检测者的规范化操作等。

(3)2年内连续入组共2000例患者,收集包括基本资料,现病史,认知、情绪、步态等神经功能评价,影像学检查(头部CT、MRI(T1WI/T2WI,SWI,DWI)),5年随访资料,血清生物样本等信息。

(4)规范脑白质疏松诊断标准,评价其与神经功能缺损的关系,追踪研究脑小血管病患者临床表型、预后及其影响因素。

入组标准:

① 头颅MRI显示血管源性脑白质高信号患者( FAZEKAS评分≥2分)

② 年龄≥18岁

③ 改良Rankin评分≤3分

④ 签署知情同意书

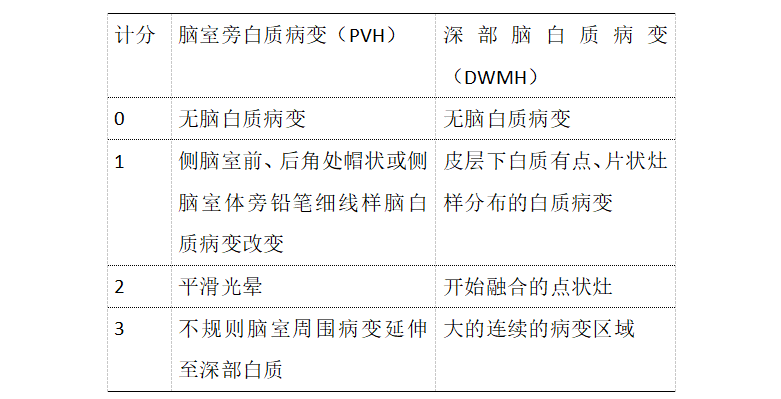

FAZEKAS评分标准(脑室旁和深部白质病变分开评分。两部分的分数相加计算总分):

排除标准:

① 合并其他严重疾病,预期寿命小于5年

② 不能行MRI检查

③ 非血管源性的脑白质病变

④ 其他无关的严重精神疾病或严重神经系统疾病(包括既往严重脑血管意外,NIHSS评分>8分)

⑤ 合并痴呆或帕金森病

⑥ 研究期间内不能按要求随访的患者

7、项目进展